§ 2. Соотношение понятия и слова

§ 2. Соотношение понятия и слова

Понятие и слово неотделимы друг от друга в своем возникновении и функционировании. Слова являются материальной основой понятий, без которой невозможно ни их образование, ни оперирование ими. Однако единство понятия и слова не означает их абсолютного тождества, так как между ними есть определенные различия. Рассмотрим эти различия более подробно.

Во-первых, не всякое понятие выражается одним словом. Многие понятия выражаются совокупностью слов - словосочетаниями. Например, «международная организация уголовной полиции», «комплексный учет всех положений Гражданского кодекса Российской Федерации», «студентка второго курса юридического факультета Московского гуманитарно-экономического института» и др.

Во-вторых, понятие и слово не всегда однозначно соответствуют друг другу, что связано с существованием омонимов и синонимов.

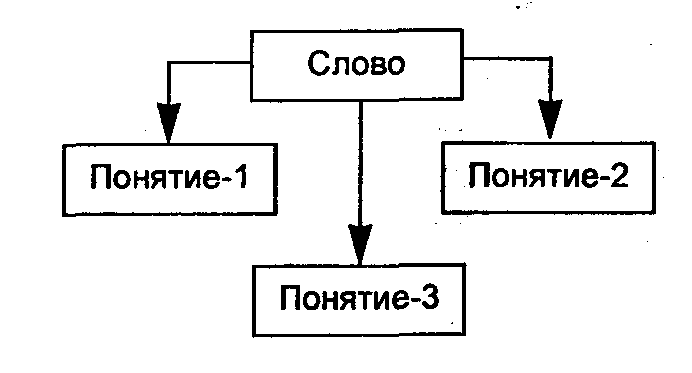

Омонимами называются слова, совпадающие по звучанию, но относящиеся к различным понятиям. Например, «ключ», «мир», «следствие», «привод» и другие. Для наглядности данный вид соотношения слова и выраженных им понятий можно представить следующим образом:

При этом каждое понятие, выраженное одним и тем же словом, имеет только свое значение. Вот почему такие слова называются многозначными. Например, у слова «презумпция» два значения: 1) предположение, основанное на вероятности; 2) признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное. А слово «след» имеет пять значений: 1) отпечаток, оттиск ноги или лапы на какой-либо поверхности; 2) результат, последствия чьей-либо деятельности; 3) царапина, шрам, синяк, свидетельствующие о чем-либо; 4) уцелевшая незначительная часть чего-либо, незначительный остаток от того, что было; 5) нижняя часть ступни, подошва ноги.

К омонимам примыкают слова-паронимы. Паронимы - это близкие по звучанию однокоренные слова, имеющие разное значение или совпадающие в нем лишь частично. Например, «вина» и «виновность», «представлять» и «предоставлять», «замысел» и «умысел», «осужденный» и «судимый», «статус» и «статут», «бегун» и «беглец».

Смешение паронимов может порождать искажение смысла. С неточным выбором паронимов связаны ошибки в следующих рассуждениях: «Влево от дверного проема вещевого склада вдоль северной стены находятся обгоревшие останки стола»; «Подсудимый не оправдал доверенность коллектива»; «Опознать тех мужчин я не смогу, так как не видела их в личности».

Таким образом, способность слов выражать различные понятия приводит иногда к неясности в рассуждениях. Поэтому необходимо точно устанавливать значение слов, чтобы употреблять их в строго определенном смысле.

В этой связи в различных областях знания вырабатывается система терминов. Термин - это слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п.

Термин применительно к языку права понимается как слово или словосочетание, имеющее юридическое значение, выражающее правовое понятие, применяемое в процессе познания и освоения явлений действительности с точки зрения права. Так, по подсчетам специалистов, лексика уголовного права терминирована на 42,14%[4]. Это связано с тем, что язык права не допускает инотолкования, каких-либо кривотолков.

Правовые понятия имеют логическую структуру, одинаковую для всех понятий. Вместе с тем их содержание и объем обладают некоторыми особенностями, которые следует учитывать в правоприменительной деятельности.

Различают два вида правовых понятий: относительно-правовые и специально-правовые. Относительно-правовые понятия используются не только в правовой, но и в других сферах деятельности. Например, понятия «закон», «свидетель», «статья», «следствие», «доказательство», «факт» и другие могут иметь не только правовое, но и иное содержание.

Специально-правовые понятия отражают только правовые качества объекта. Например, «истец», «ответчик», «суд присяжных», «правонарушение» и др.

Относительно-правовые понятия превращаются в специально-правовые, если к их содержанию добавляется специально-правовой видовой признак. Например, понятие «закон» является относительно-правовым, а «юридический закон» - специально-правовым понятием. Для более точного выражения правового смысла следует употреблять только специально-правовые понятия, хотя в отдельных случаях юристами используются и относительно-правовые понятия.

Специально-правовые понятия, используемые во всех отраслях права, в свою очередь, подразделяются на два подвида: общие и специфические. Общие правовые понятия вырабатываются общей теорией права, являющейся методологической основой отраслевых разделов. Например, «правопорядок», «законность», «правовая норма», «субъект правоотношений», «юридическая ответственность» и другие - это общие специально-правовые понятия, которые широко используют в уголовном праве, гражданском праве, в уголовном процессе и т.д.

Специфические отраслевые понятия выражают особенности конкретной отрасли права. Они используются для познания отношений, регулируемых данной отраслью. Понятия уголовного права, например, такие как «преступление», «умышленное убийство», «давность привлечения к уголовной ответственности» и другие, отличаются по своей юридической природе, скажем, от понятий гражданского права - «залог», «находка», «письменные сделки». Даже в рамках одной науки, изучающей конкретную отрасль права, термины различаются. Так, криминология оперирует такими понятиями, как «латентная преступность», «личность преступника», «предупреждение преступления» и т. п. А криминалистическая виктимология - «жертва», «виктимность», «виктимизация» и др.

Устойчивость и определенность правовым понятиям придает то, что они закрепляются в законе. Возведенные в юридический закон понятия становятся для субъектов познания единственными и обязательными. Никто не должен употреблять понятие, указанное в законе, в ином смысле, чем это предусмотрено законодателем. Например, понятие любого конкретного состава преступления (убийство, кража, клевета и т.д.) включает строго определенную совокупность существенных признаков, которая не может быть ни увеличена, ни сокращена.

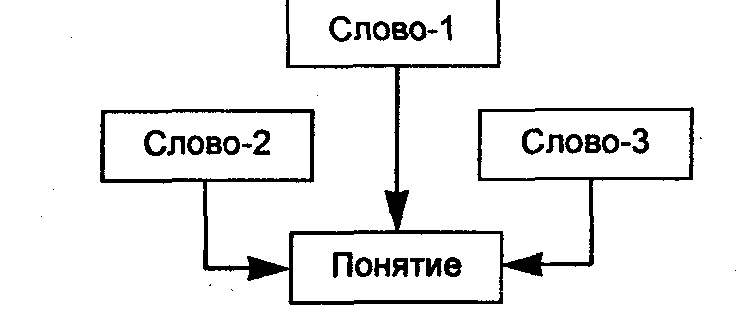

Синонимы - это слова, тождественные или очень близкие по своему значению. Например, для обозначения участников преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации используются синонимы «соучастник» и «пособник». Для обозначения воровства также употребляются синонимы «кража» и «хищение». Для наглядности данный вид соотношения понятия и выражающих его слов можно представить следующим образом:

В-третьих, в обыденной речи к основному семантическому значению понятий часто добавляются дополнительные оттенки, служащие для выражения эмоционального или оценочного отношения говорящего к предмету мысли. Например, пары слов «собрание» и «сборище», «глава» и «главарь»,«адвокат» и «адвокатишка» совпадают по своему семантическому значению. Однако во втором слове каждой пары слов присутствует негативный оттенок, которого нет в первом слове. В данном случае также нет полного совпадения понятия и слова.

Таким образом, понятие, находясь в неразрывном единстве со словом, не всегда однозначно с ним совпадает. Слово является формой выражения понятия, а понятие, в свою очередь, выражает смысловое содержание слова.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

§ 3. Соотношение языка и мышления

§ 3. Соотношение языка и мышления Мысль человеческая всегда оформлена языком. Язык представляет собой систему знаков, используемых для целей коммуникации и познания. Вне языка образы мысли как неясные побуждения, волевые импульсы могут быть переданы только посредством

Соотношение Дхармы и «слова Будды»

Соотношение Дхармы и «слова Будды» Это своеобразие буддийской литературы во многом объясняется принципами понимания и толкования «слова Будды» (буддха-вачана). «Слово Будды» не было для буддистов священным в том же смысле, в каком христиане и мусульмане считали

Незамужние женщины и численное соотношение полов

Незамужние женщины и численное соотношение полов Вероятно, самое сильное чувство огорчения остается, когда тебя оставляют без внимания. Каждый может припомнить свои переживания, когда его не включали в состав спортивной команды, не приглашали на ночную пирушку или на

8. «Слова, слова, слова» Этика речи

8. «Слова, слова, слова» Этика речи Не ходи сплетником в народе твоем. Ваикра 19:16 Это, наверное, чаще всего нарушаемая заповедь из 613. Она запрещает говорить плохое о человеке, даже если это правда, кроме случаев, когда вашему собеседнику эта информация жизненно необходима

§ 5. Соотношение цели и средства в уголовном процессе

§ 5. Соотношение цели и средства в уголовном процессе Участники нравственных отношений, вступая в них и действуя соответствующим образом, так или иначе мотивируют свои поступку и поведение. Мотив является основанием поступка. Он представляет собой внутреннее побуждение

7.1.5. Ключевое соотношение

7.1.5. Ключевое соотношение Если выделить основные моменты изложенного выше, то можно утверждать следующее:а) корни диалектики — в объективной действительности («диалектика — объективное обстояние, объективный ритм предмета»);б) логические формы (философские категории)

1. Соотношение категорий движения и развития

1. Соотношение категорий движения и развития В целом проблема соотношения законов функционирования и развития выступает как конкретное выражение более общей проблемы соотношения движения и развития. Классики марксизма-ленинизма среди важнейших принципов диалектики

1. Соотношение категорий движения и развития

1. Соотношение категорий движения и развития В целом проблема соотношения законов функционирования и развития выступает как конкретное выражение более общей проблемы соотношения движения и развития. Классики марксизма-ленинизма среди важнейших принципов диалектики

2. Соотношение биологического и социального

2. Соотношение биологического и социального Уже Аристотель называл человека «политическим животным», отмечая тем самым его включенность одновременно в сферу биологического и сферу социального. Позже перед учеными возникли вопросы: каково взаимоотношение между этими

5. Соотношение подбора отрицательного и положительного

5. Соотношение подбора отрицательного и положительного Основное соотношение двух родов прогрессивного подбора уже было нами формулировано, как определенная противоположность. Положительный подбор увеличивает «количественную устойчивость» форм, накопляя в них

4. Соотношение природы и человека

4. Соотношение природы и человека До поры до времени человек трактовался как естественный результат общеприродного развития и никакого вопроса об особом соотношении человека и природы не ставилось. Но уже Фалес (A 1=I 71, 24) противопоставлял природные дарования человека и

Новое соотношение.

Новое соотношение. Теперь — о самом значительном последствии в позитивном праве, наступающем в условиях возрожденного естественного права, его новой жизни. Оно касается соотношения права и власти — того соотношения, которое при всех метаморфозах права (его развитии от

4. Соотношение знания и веры

4. Соотношение знания и веры Как много существует видов веры? Сначала уточним, что понимается под верой. По Канту, существуют три вида веры. Прагматическая вера человека в свою правоту в том или ином единичном случае; цена такой вере — «один дукат»[361]. Вера в общие

МИРОВОЕ СООТНОШЕНИЕ

МИРОВОЕ СООТНОШЕНИЕ "Мировое соотношение обнимает все проявления космического магнита". (Беспред., §218)Соотношение, о котором говорится в книге "Беспредельность" есть СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОГНЕМ ДУХА и ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА. Это соотношение УТВЕРДИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ.Солнце и Луна

Неопределенностей (Соотношение) (Incertitude, Relations D’-)

Неопределенностей (Соотношение) (Incertitude, Relations D’-) Своего рода принцип, иногда называемый принципом неопределенности, предложенный Гейзенбергом.Именно он показал, что, поскольку с изменением условий наблюдения на квантовом уровне видоизменяется и сам объект наблюдения