Глава II Этиология, патогенез и классификация грыж брюшной стенки

Глава II

Этиология, патогенез и классификация грыж брюшной стенки

Вопросы этиологии и патогенеза грыж брюшной стенки являются актуальными как теоретически, так и практически. Причины развития грыж брюшной стенки разделяются на две основные группы: местные и общие. На первом месте стоят анатомические особенности строения брюшной стенки, на отдельных участках которой создаются благоприятные условия для образования выпячивания брюшины с последующим образованием грыжевого мешка со всеми элементами — составными частями его: шейка, тело, дно мешка.

Эти условия, как пишет А. П. Крымов (1950), заключаются в особом анатомическом устройстве или, лучше сказать, неустройстве той области, где образуется грыжа. На брюшной стенке имеются неполноценные участки, которые могут быть названы «слабыми» и при благоприятных условиях являются местом выпячивания брюшины еще до рождения ребенка.

К этим «слабым» участкам относятся паховая область (паховый канал), область пупка (пупочное отверстие), белая линия (щели в апоневрозе), полулунная линия, отверстие в мечевидном отростке или расщепление его.

Наибольшая часть этих «слабых» участков брюшной стенки находится в связи с наличием врожденных дефектов, неполноценным закрытием отдельных участков ее, почему грыжи, развившиеся при наличии „анатомического неустройства» (А. П. Крымов), дефектов эмбрионального развития носят название врожденных грыж. К ним относятся грыжи, выявляющиеся непосредственно после рождения ребенка (паховые, пупочные). Но в практической работе необходимо иметь в виду, что в дальнейшем брюшные грыжи могут развиваться на отдельных участках брюшной стенки, которые имели врожденные анатомические дефекты, предрасполагающие к дальнейшему развитию грыжевых выпячиваний (пупочное отверстие, незаращенный брюшинно-паховый отросток). .

Совершенно ясно, что при наличии четко выраженных признаков грыжи, установленных непосредственно при рождении ребенка, термин «врожденная» будет правильным. Если выполнение брюшинно-пахового отростка произошло не в день рождения ребенка, а позже, то нельзя сбрасывать со счетов этого важного этиологического момента. Такую грыжу надо определять как развившуюся в связи с существовавшими при рождении ребенка дефектами брюшной стенки — дефектами врожденного характера. Это касается не только первых месяцев или первого года развития ребенка, но и последующей жизни ребенка, подростка, взрослого. Таким образом развиваются пупочные грыжи, косые паховые при одновременном влиянии внешней среды на ослабленные участки брюшной стенки (внезапное напряжение с повышением внутрибрюшного давления, различные заболевания, ведущие к ослаблению брюшной стенки, нарушения трофики, значительное отложение жировой ткани).

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПО АНАТОМИЧЕСКИМ И КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЧАСТОТЕ ИХ

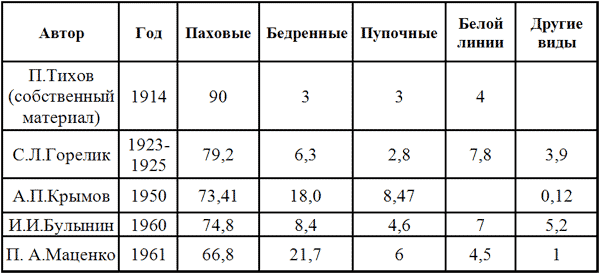

Классификация грыж по анатомическим признакам. В зависимости от области, в которой происходит грыжевое выпячивание, грыжи брюшной стенки разделяются на следующие виды: паховая грыжа (hernia inguinalis), бедренная грыжа (hernia femoralis), грыжа белой линии (hernia lineae albae), пупочная грыжа (hernia umbilicalis). Эти виды грыж наблюдаются наиболее часто. Редко встречаются грыжи полулунной линии (спигелиевы), грыжи мечевидного отростка (табл. 1).

Таблица 1. Частота отдельных видов грыж брюшной стенки (в процентах)

В хирургической практике особо выделяется группа грыж, возникающих на различных участках брюшной стенки после операций, ранее произведенных по поводу грыж, — рецидивные грыжи (hernia recidiva). Грыжевые выпячивания брюшной стенки после произведенных лапаротомий (острые и хронические заболевания органов брюшной полости, травмы, ранения брюшной стенки и ее органов) объединяются в группу послеоперационных грыж (hernia postoperativa). Грыжевые выпячивания брюшной стенки на различных участках ее после травм без нарушения кожи, но с дефектом других анатомических слоев, кроме брюшины, носят название травматических грыж (hernia traumatica). Грыжевые выпячивания в связи с ослаблением брюшной стенки (врожденная слабость брюшной стенки, недоразвитие ее, остаточные явления после полиомиелита) обозначаются как невропатические грыжи (hernia neuropatica). После различных патологических процессов в брюшной стенке с нарушением отдельных слоев и последующим ослаблением ее развиваются грыжевые выпячивания — патологические грыжи (hernia pathologica). В литературе дореволюционного периода в учебниках, руководствах и в отдельных статьях большое внимание уделялось искусственным грыжам (hernia artificialis). При этом с целью избежать несения военной службы насильственно повреждали поверхностное паховое кольцо (разрыв) с последующим ослаблением брюшной стенки и развитием грыжевого выпячивания.

Данные об искусственных грыжах в настоящее время в нашей стране представляют лишь исторический интерес.

Распределение грыж брюшной стенки по полу. Среди больных с паховыми грыжами, по данным П. Тихова (1914), мужчины составляли 97 %, а женщины — 3 %, по данным С. Л. Горелика (1958), —соответственно 86,6 и 13,4 %, а по данным И. М. Щелко (1958), — 91,6 и 8,4 %. Среди больных с бедренными грыжами, по данным П. Тихова (1914), мужчин было 20 %, женщин — 80 %, по данным Л. Н. Кенарской (1941), — соответственно 26 и 74 %.

Среди больных с пупочными грыжами, по П. Тихову, мужчин было 26 %, женщин — 74 %.

Классификация грыж брюшной стенки по клиническим признакам:

1. Грыжи неущемленные, вправимые, свободные (hernia libera, hernia reponibilis):

а) вправляющиеся свободно в горизонтальном положении больного, грыжевые ворота прощупываются хорошо;

б) грыжевое выпячивание вправляется самостоятельно, но для полного вправления требуется некоторое время, а также особое положение при осмотре (с приподнятым тазом); грыжевые ворота прощупываются хорошо.

2. Грыжи невправимые (hernia irreponibilis):

а) грыжи частично вправимые, когда грыжевое кольцо определяется неполностью;

б) грыжи полностью невправимые, когда грыжевое кольцо не определяется или определяется нечетко.

3. Грыжи ущемленные (hernia incarcerata):

а) ущемленные органы жизнеспособны;

б) ущемленные органы с необратимыми патологическими изменениями;

в) ущемленные грыжи с флегмонозным процессом в области грыжевого выпячивания.

Руководствуясь этой схемой, хирург намечает план предстоящего хирургического вмешательства и определяет возможные затруднения при операции.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

31. Пневмония. Этиология, патогенез, классификация

31. Пневмония. Этиология, патогенез, классификация Пневмония – острое инфекционно-воспалительное заболевание, имеющее очаговый характер, при котором в патологический процесс вовлекаются респираторные отделы и интерстициальная соединительная ткань

44. Хронический энтерит. Этиология, патогенез, классификация

44. Хронический энтерит. Этиология, патогенез, классификация Хронический энтерит – заболевание тонкой кишки, характеризующееся нарушением ее функций (переваривания и всасывания) на фоне дистрофических и дисрегенераторных изменений, завершающихся развитием воспаления,

30. Кандидоз. Этиология, патогенез, классификация

30. Кандидоз. Этиология, патогенез, классификация Кандидоз – это заболевание кожи, ногтей и слизистых оболочек, иногда – внутренних органов, вызываемое дрожжеподобными грибами.Наиболее подвержены этому заболеванию младенцы, очень старые и очень больные люди. К

2. НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ АСТЕНИЯ (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА)

2. НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ АСТЕНИЯ (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА) Нейроциркуляторная астения представляет собой функциональное заболевание, в основе которого лежит срыв адаптации или нарушение нейроэндокрин-ной регуляции сердечно-сосудистой

4. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА)

4. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА) Хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является синдром артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических процессов, при которых повышение

34. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА)

34. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА) Хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором играют роль многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление вызывает сопутствующее повышение

1. Этиология и патогенез острого мастита. Классификация

1. Этиология и патогенез острого мастита. Классификация Мастит представляет собой гнойно-воспалительное заболевание ткани молочной железы. Наиболее частыми микроорганизмами (возбудителями этого процесса) являются стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка.Для

4. Этиология и патогенез острого паротита. Классификация

4. Этиология и патогенез острого паротита. Классификация Паротит – заболевание, сопровождающееся гнойным воспалением околоушных слюнных желез. Микроорганизмы-возбудители аналогичны возбудителям других форм гнойной инфекции. Инфекция может проникнуть в железу

Этиология, патогенез и классификация анаэробной инфекции

Этиология, патогенез и классификация анаэробной инфекции Ведущая роль в патогенезе анаэробной инфекции принадлежит локализации ранения и особенностям входных ворот инфекции, характеру микробных возбудителей. Важное значение имеет снижение иммунологических защитных

Глава I Анатомо-топографические данные и общие сведения о грыжах брюшной стенки

Глава I Анатомо-топографические данные и общие сведения о грыжах брюшной стенки «Путь в хирургическую клинику должен быть через анатомический театр, а хирург-клиницист, не прошедший анатомической школы, не может быть на высоте своего призвания». А. А. БОБРОВ В

Глава III Клиническое обследование больных с грыжами брюшной стенки

Глава III Клиническое обследование больных с грыжами брюшной стенки Отдаленные результаты оперативного лечения грыж брюшной стенки, несмотря на имеющиеся сдвиги, не могут на настоящем этапе развития медицины удовлетворять хирургов. Наблюдаются осложнения во время

Глава IV Осложнения грыж брюшной стенки

Глава IV Осложнения грыж брюшной стенки НЕВПРАВИМЫЕ ГРЫЖИОдним из этапов обследования больных с грыжами является выяснение вправимости грыжевого содержимого в брюшную полость или невправимости его (полной или частичной). Содержимое грыжевого мешка обычно

Глава V Оперативное лечение грыж брюшной стенки

Глава V Оперативное лечение грыж брюшной стенки «Вы, может быть, надеялись получить из авторитетных уст стандартизацию вопроса, но этого быть не может . . . Операция грыжи должна быть субъективной и индивидуальной». Г. И. ТУРНЕР (из заключительного слова на XVIII съезде

Глава VI Операции при ущемленных грыжах брюшной стенки

Глава VI Операции при ущемленных грыжах брюшной стенки ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКАКлиническая картина, патологические изменения в ущемленных органах, функциональные нарушения при ущемленных грыжах сходны с таковыми при непроходимости кишечника различной этиологии.

Глава VII Рецидивы грыж брюшной стенки

Глава VII Рецидивы грыж брюшной стенки «. . .К сожалению, процент рецидивов после операций грыжесечения еще велик и анализ этого вопроса становится актуальным». А. П. К Р Ы М О В (1950) «Все способы операций хороши, хирург должен владеть уменьем применять наиболее

Глава XIX Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки

Глава XIX Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки «Неблагоприятное последствие, с которым преимущественно приходится считаться при чревосечении, есть грыжа рубца». Н. М. ВОЛКОВИЧ Вопрос о послеоперационных грыжах недостаточно освещен в учебниках и практических