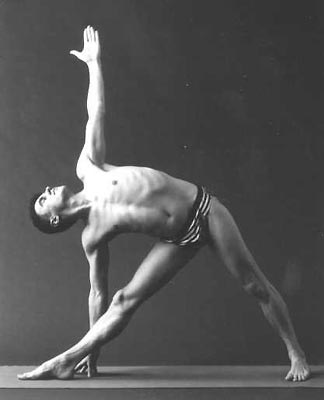

Уттхита Триконасана

Уттхита Триконасана

Уттхитпа Триконасана — поза «прямого треугольника». Исходное положение ног в этой асане требует специального внимания. Дело в том, что у всех людей пропорции конечностей различны, к этому добавляется разница в росте и комплекции. И сразу возникает вопрос: какова в каждом конкретном случае ширина постановки ног? Ответ: исходное положение в этой позе для любого человека будет таким, когда, склонившись вбок с позвоночником, более или менее параллельным полу (в грудной его части), рука, опущенная перпендикулярно вниз, окажется расположенной посередине отрезка от коленного до голеностопного суставов одноимённой ноги. Или можно сказать так: эта рука коснётся пола посередине горизонтальной проекции упомянутого отрезка.

В отличие от подхода Айенгар-йоги, где всё делается слишком резко, рвано, быстро, я не рекомендую в «стоячих» асанах ставить ноги в исходное положение прыжком, как и не советовал бы прыжком возвращаться в исходное положение. На самом деле эти кенгуровые замашки в классической практике совершенно не к месту. Резкие движения дополнительно возбуждают сознание и без того перегретое реальностью, а задача йоги — уравновесить его, поэтому все движения при переходах из позы в позу должны быть неспешными, расслабленными и мягкими, чтобы человек не дергался, двигаясь рывками, как Буратино в плохом мультике.

Итак, обратимся к постановке ступней. Во всех позах, которые выполняются «стоя», стопы всегда ориентированы таким образом, чтобы ступня ноги, к которой мы наклоняемся (или в сторону которой делаем выпад, то есть сгибаем колено), располагалась в плоскости ног и туловища, то есть была направлена вбок, параллельно стене, если мы стоим к ней спиной. Другая же стопа всегда образует с первой только острый угол от сорока пяти до примерно семидесяти градусов. Во время выполнения любой «стоячей» позы подошвы обеих ступней должны быть плотно прижаты к полу, что достигается далеко не сразу.

Более того, школа Айенгара настаивает на том, чтобы они были прижаты к полу настолько плотно, чтобы вес тела распределялся на площадь каждой ступни равномерно, фактически не различаясь по отдельным её участкам. Только тогда некая точка в центре подошвы, которую они называют «глазом бога Бургу», якобы будет плотно контактировать с опорной поверхностью, что характеризует необходимое состояние и положение ног.

Этот, безусловно, «высший пилотаж», который, по-моему, только сбивает с толку, ибо начинающему сразу приходится разрешать несколько взаимоисключающих проблем. Кроме удержания ступней в полном контакте с полом в «Уттхита Триконасане» ноги должны быть прямыми в коленях и чашечки их подтянутыми вверх. Туловище же, опустившись вбок, располагается у вертикальной плоскости, которой вы для контроля касаетесь спиной.

Все эти бесконечные подробности, мелочные, не существенные требования и нюансы дают возможность системе Айенгар-йоги хоть что-то говорить об асанах кроме описания голой их геометрии, которая, особенно в «стоячих» позах, чрезвычайно проста и быстро запоминается. Детализации придаётся здесь такое значение потому, что внимание занимающихся нужно чем-то занять при отсутствии реального смысла, с одной стороны, — и отвлечь от его поиска в предлагаемой, скудной по сути информации — с другой.

Обычно гибкость человека среднего возраста, незнакомого с йогой, весьма посредственна. Мало того, что достать рукой пол в «Триконасанах» — задача трудно выполнимая для новичка, но ещё и под коленями тянет противно, и не разворачивается туловище — что же делать? Во-первых: все «стоячие» асаны следует выполнять, как я уже говорил, у стены. Айенгар в 1989 году заявил в шутливой форме, но вполне серьёзно, что в этих позах стена — лучший учитель, и тут он абсолютно прав. Вообще все критические высказывания в данной книге по поводу Айенгар-йоги не касаются её основоположника, поскольку: 1) это мой первый, хотя и заочный наставник; 2) Айенгар — феноменальный по всем статьям человек и неординарная личность; 3) это тот, кто лично прошёл свой путь понимания йоги, и всегда был полностью честен в том, что делает, поскольку верит, что поступает правильно; 4) это знаток, способный научить своей йоге других так, чтобы это приносило им пользу; 5) не его вина, что пропорционально удалению от Института Рамамани Айенгар в Пуне качество преподавания этой йоги постепенно падает до нуля; 6) в мире, надеюсь, существуют люди, которые, подобно мне, начав с йоги Айенгара (а это далеко не худшее начало), сумеют прийти к тем же заключениям, что и я сам, что лишний раз подтвердит инвариантность и единство классической традиции. Но возвратимся к теме. Итак, мы расположились у вертикальной плоскости таким образом, чтобы ступня ноги, к которой мы собрались наклоняться, была на расстоянии 10-15 см от стены и ей параллельна. Тогда пятка противоположной ноги — при развороте до необходимого угла — будет этой стены касаться. Установив ноги таким образом на определённую заранее ширину, я начинаю с выдохом опускать туловище вбок, скажем — вправо. При этом обе лопатки не теряют контакта со стеной, особенно верхняя левая, которая не должна отрываться ни на сантиметр. Следует так двигаться вниз до тех пор, пока не возникнет сопротивление в боках или в ноге, к которой я опускаюсь. Как только затруднение появилось, и ощущения — неважно где! — стали явными, я должен, упираясь (где удобно, но по возможности вертикально, а не наискось) правой рукой в правую же ногу (и с прижатыми к стене лопатками) и, распределив на неё часть веса туловища, остаться в таком положении, с прямыми в коленях и натянутыми струной (но без лишнего напряжения!) ногами — при этом туловище расслаблено! Верхняя рука уходит в зенит, нижняя — в надир. То есть хотя она и упирается в ногу либо пол, но перпендикулярна последнему. Одновременно я разворачиваю голову влево так, чтобы без особого напряжения в шее глядеть на большой палец левой руки, которая находится вверху.

В таком положении я наблюдаю за дыханием в ноздрях, живот абсолютно расслаблен. Ещё раз обратим внимание на упомянутую выше тонкость: если ноги слишком расслабленны, то любая «стоячая» асана будет неустойчивой. По мере адаптации к этим позам следует постепенно отказываться от стены, твёрдо становясь на собственные ноги. Для контроля можно лишь чуть касаться её спиной, а впоследствии выполнять асаны без всякой поддержки и опоры. С другой стороны, и перенапряжение ног является ошибкой, приводя к тому, что вместе с ними в недопустимой степени «прихватываются» сознание и всё тело, а это уже не что иное, как паразитная работа, которая совершенно не нужна и является помехой к верному исполнению позы и всей практики в целом.

Следовательно, нужно «поймать» такой сектор интенсивности натяжения ног, чтобы они оставались достаточно жёсткой, неизменяемой конструкцией, а туловище при этом было способным максимально расслабиться, тогда в поясе оно может быть свободно согнуто либо скручено. Таким образом мы приходим к полярному по характеру нагрузки режиму работы тела: всё работающее в асане — напряжено только в необходимой мере, минимально, без излишества, всё не задействованное — расслабленно до такой степени, насколько это вообще возможно.

В «Триконасану» следует наклоняться на выдохе, дышать в позе свободно и со вдохом подниматься в исходное положение так, чтобы скорость сгибания-разгибания не сбивала дыхательную размеренность и покой. Такое требование диктует определённую замедленность движений по входу в позы и выхода из них.

Итак — выдох при сгибании, свободный вдох — и мы снова дышим нормально, спокойно, расслаблено и непринуждённо, но уже находясь в данной позе. При этом рисунок дыхания и его параметры (объём, глубина вдоха-выдоха, их соотношение, частота и т.д.) изменились одновременно с конфигурацией тела, стали иными, присущими форме именно этой асаны. Но, с другой стороны, дыхательный процесс остался столь же естественным, хотя и в новых пределах, и свободным, как если бы мы форму вообще не меняли!

Это один из центральных моментов практики Хатха-йоги, его следует чётко осознать, и совершенно неважно, о каких асанах идёт речь — «стоячих», «лежачих», перевёрнутых и так далее — принцип, сформулированный выше, един и универсален для всех асан без исключения. Вот почему мы постоянно находим в «Йога дипике» Айенгара слова о том, что в трудных позах дыхание оказывается поверхностным, частым либо затруднённым в зависимости от сложности формы, но так и должно быть. Кроме того, нервная «составляющая» мышечных усилий в статических асанах не должна влиять на дыхание, затрудняя его дополнительно, кроме самой формы — вот в чём загвоздка!

Для прояснения ситуации с дыханием можно представить следующую модель: допустим, я спокойно расхаживаю по комнате определённой формы. Затем эта форма плавно меняется, а я всё так же неспешно, мерным шагом, передвигаюсь уже в новых границах. Хотя, конечно, с дыханием немного не так, чтобы примерно сохранить объём прокачиваемого за единицу времени через лёгкие воздуха его частота автоматически растёт.

Если соблюдать сказанное, то процесс выполнения асан вызывает полное расслабление мышц живота и диафрагмы — что субъективно оценивается как лёгкость и комфорт в абдоминальной области, в «потрохах». Это весьма важный признак, говорящий о том, что внутрибрюшное и внутригрудное давление если и растёт, то незначительно!

Чтобы грамотно выйти из позы необходимо, сделав в ней очередной выдох, плавно, не напрягаясь, подняться в исходное положение с этим немного растянутым вдохом, затем — произвольный выдох, вдох — и я снова вернулся к прежнему дыхательному рисунку, словно ничего и не было!

Если же после возвращения в исходное положение прежний рисунок спокойного дыхания восстановился не сразу, оно сбилось, стало затруднённым, значит, я допустил следующие ошибки — по отдельности, всё вместе либо в разнообразных сочетаниях:

— слишком быстро изменил форму;

— превысил необходимое и полезное время выдержки;

— излишне напрягался;

— форма оказалась непосильной, завышенной по сложности.

Отсюда именно сохранение дыхания покоя или же его утеря могут быть показателями достоверности практики асан.

Следует ли прилагать сознательное усилие с тем, чтобы улучшить форму асаны, уже находясь в ней? Конечно, нет, поступая подобным образом, мы нарушаем принцип «действия не действием» и, кроме того, в позах предельных по форме минимальное произвольное движение, усилие или даже только посторонняя мысль (хотя в технологии классической практики все мысли — посторонние) способны превратиться в непосредственно травмирующий фактор.

Вообще на первых порах «стоячие» позы лучше выполнять не только возле вертикальной плоскости, но и с помощью самых разнообразных опор и поддержек. Тело и сознание должны адаптироваться, и создание для этого облегчённых условий — подход грамотный.

Но главное и самое трудное это выполнение асан йоги без «примеси» себя. Должно быть так: тело делает позы, а то, что есть «Я» равнодушно наблюдает за этим процессом, пассивно ощущая его. Выполнить асану качественно это значит сделать её так, как она сегодня может получиться — без лишних усилий, напряжения, ощущений, которые не позволят уравновеситься телу и сознанию. Практика асан есть не что иное, как уравновешение сознания посредством специфического обращения с телом. Отсюда йога, как и политика, — это искусство возможного. Асаны выполняются тобой, но совершенно не заинтересовано, работает тело, а ты сам — равнодушный посторонний наблюдатель происходящего.

Противопоказания к «Уттхита Триконасане» немногочисленны: это период месячных для женщин, обострение расстройств или заболеваний внутренних органов, хотя в гораздо большей степени этот запрет относится к следующей асане.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

37. Триконасана — треугольник

37. Триконасана — треугольник Техника выполнения. Встать на колени и опуститься на четвереньки. Выпрямить ноги, придав телу форму угла, вершиной которого являются седалищные кости, а сторонами — прямые ноги и туловище, находящееся в одной плоскости с руками. Кисти рук с

УТТХИТА ПАРЧИВАКОНАСАНА

УТТХИТА ПАРЧИВАКОНАСАНА ВАТА ? ПИТТА ? КАПХА ??Исходное положение1 Станьте в Вирабадрасану 2 (стр. 286). Выдохните, когда вытягиваете правую руку и туловище влево. Сильно потянитесь, пока левая сторона туловища не опустится до соприкосновения с левым бедром. Левую кисть

Триконасана — Поза треугольника

Триконасана — Поза треугольника Классификация и уровень сложностиБазовая стойка в боковом наклоне.Движения костей и суставов— Поворот головы;— поворот внутрь и отведение рук в плечевых суставах нейтральное положение позвоночника с небольшим вращением (но без

УТТХИТА-ПАДМАСАНА (поза приподнятого лотоса)

УТТХИТА-ПАДМАСАНА (поза приподнятого лотоса) Сидя на полу, левую стопу установите на правое бедро а правую стопу – на левое бедро; пятки должны касаться друг друга ниже пупка, как в Падмасане. Затем всё тело приподнять над полом, опираясь на руки, расположенные вдоль

3. Уттхита триконасана. Поза вытянутого треугольника

3. Уттхита триконасана. Поза вытянутого треугольника Слово «уттхита» переводится как «вытянутый». «Триконасана» означает – «треугольник». Название асаны переводится как «Поза вытянутого треугольника». Техника выполнения асаны 1. Встаньте в Тадасану (Позу Горы, с.

5. Уттхита паршваконасана. Уттхита паршваконасана. Поза острого Угла

5. Уттхита паршваконасана. Уттхита паршваконасана. Поза острого Угла Слово «паршва» переводится как «бок», «кона» означает «угол». Название асаны можно перевести как «Поза острого угла». Техника выполнения асаны 1. Встаньте в Тадасану (Позу Горы, с. 48).2. На вдохе прыжком

Основной комплекс асан. Уттхита Триконасана (асана «Повороты»)

Основной комплекс асан. Уттхита Триконасана (асана «Повороты») Эффект: достижение сбалансированности дыхания, повышение способности к концентрации и сосредоточению.Исходное положение — стоя, ноги на ширине 100–120 см. Поворачиваем правую ногу и ступню на 90° наружу

Поза треугольника (Триконасана)

Поза треугольника (Триконасана) Поза треугольника полезна для общего развития и укрепления организма. Она развивает гибкость позвоночника, оказывает положительное действие на суставы верхней части туловища, помогает снизить давление, улучшает пищеварение. Асана может

Уттхита Триконасана

Уттхита Триконасана Уттхитпа Триконасана — поза «прямого треугольника». Исходное положение ног в этой асане требует специального внимания. Дело в том, что у всех людей пропорции конечностей различны, к этому добавляется разница в росте и комплекции. И сразу возникает

Паривритта Триконасана

Паривритта Триконасана Паривритта Триконасана — поза «перевёрнутого треугольника». Её выгоднее делать вначале также у стены, разместившись к ней лицом и грудью почти вплотную. Необходимо наклониться с выдохом, скручивая плечи на сто восемьдесят градусов, и,

Уттхита Парсваконасана

Уттхита Парсваконасана Уттхита Парсваконасана — «прямой боковой угол». Эта поза принадлежит к разновидности «стоячих» асан с выпадом, когда одна нога остаётся прямой, а другая — в сторону которой, собственно, и выполняется упражнение — согнута в колене под прямым

Триконасана (поза треугольника)

Триконасана (поза треугольника) Эта поза называется так потому, что в фиксированном положении руки, ноги и туловище образуют треугольник. Ее суть сводится к наклонам туловища в стороны при различном положении рук и выдерживанию ее на выдохе. Наклоняясь в стороны, локтем

Триконасана («поза треугольника»)

Триконасана («поза треугольника») Исходное положение: Тадасана.На выдохе расставьте ноги на ширину 100–120 см; поверните правую ступню на 90? вправо наружу (при этом тазобедренные суставы должны оставаться направленными вперед), а левую – на 30? вправо внутрь. Сохраняйте

Триконасана (поза треугольника)

Триконасана (поза треугольника) Время выполнения: 5–10 вдохов-выдоховУровень сложности: Дришти: вверх – вперед – вниз Физическая польза: улучшает пищеварение и кровообращение, растягивает своды стоп, икры, подколенные сухожилия, удлиняет позвоночник, укрепляет