Попасть снарядом по снаряду?

Попасть снарядом по снаряду?

В начале 1951 года, своем письме в АН УССР по поводу перспектив применения ЭВМ, Лебедев писал: «Быстрота и точность вычислений позволяют ставить вопрос о создании устройств управления ракетными снарядами для точного поражения цели путем непрерывного решения задачи встречи в процессе полета управляемого реактивного снаряда и внесения корректив в траекторию его полета». Сергей Алексеевич любил говорить, что расчеты полета снаряда на БЭСМ проходят быстрее, чем летит сам снаряд. В 1955 году ему представилась возможность осуществить свои предвидения на практике — ИТМ и ВТ был привлечен к работе по созданию системы противоракетной обороны.

Далеко не все верили, что перехват ракеты — вообще осуществимая задача. Григорий Васильевич Кисунько, по инициативе и под руководством которого создавалась «Система А», вспоминает [1.15]: «По существу проблематики ПРО еще в 1953 году высказались маститые академики при обсуждении письма семи маршалов Советского Союза о необходимости приступить к разработке этой проблемы: „ПРО — это такая же глупость, как стрельба снарядом по снаряду“». О сложности задачи говорит тот факт, что первые испытания подобной системы в США в 1962 году закончились неудачей, и перехват у американских систем ПРО был возможен лишь при условии использования в противоракете ядерного заряда с большим радиусом поражения, небезопасного для защищающейся стороны. А первый перехват баллистической боеголовки с неядерным ее поражением был осуществлен в США 10 июня 1984 года — на 23 года позже первых успешных испытаний ПРО в СССР.

В одном из своих выступлений член-корреспондент РАН Геннадий Георгиевич Рябов (директор ИТМ и ВТ в 1984–2004 годах) рассказал о вычислительной задаче для этой ПРО, которая и сейчас внушает уважение: время реакции системы на сигнал от радиолокаторов не должно было превышать десятой доли секунды! Вот что об этом пишет Г. В. Кисунько: «В противоракетной системе при перехвате баллистической ракеты все свершается с непостижимой для человеческого восприятия быстротой. Сближение противоракеты с целью происходит со сверхкосмической скоростью, и отслеживать этот процесс, управлять наведением противоракеты на цель невозможно без использования быстродействующей ЭВМ и без автоматизации на основе ЭВМ взаимодействия всех средств ПРО. Для этого ЭВМ и все подсистемные компоненты ПРО должны быть связаны между собой линиями обмена информацией, принимаемой и передаваемой в реальном масштабе времени.

В системе „А“ центральная ЭВМ должна была обеспечивать взаимодействие в реальном масштабе времени полета цели восьми абонентов, территориально разнесенных от нее на расстояниях до 250 километров. Таким образом, речь шла о создании компьютерно-автоматизированной многокомпонентной системы, не имевшей прецедентов ни в военной, ни в гражданской технике».

Впрочем, в ИТМ и ВТ уже имелся задел по этой проблематике. Все началось с того, что, когда отладка БЭСМ подходила к концу, Сергей Алексеевич привел отличившегося в этой работе молодого специалиста Всеволода Сергеевича Бурцева в один из московских НИИ, разрабатывавших радиолокаторы. Результатом стало создание в 1952–1955 годах двух специализированных ЭВМ «Диана-1» и «Диана-2» для автоматического съема данных с радиолокатора и автоматического слежения за воздушными целями. Опережая даже работы по М-20, Бурцев сумел создать к 1958 году еще две мощные по тем временам машины для тех же целей: М-40 (40 тыс. операций в секунду) и М-50 (с плавающей запятой). Обе машины были заранее рассчитаны на коллективную работу в сети — в них был встроен мультиплексный канал для приема данных по шести направлениям, и они имели развитую систему прерываний.

Всеволод Сергеевич Бурцев (1927–2005), начало 1950-х

Однако, когда Кисунько впервые посетил ИТМ и ВТ, всей этой техники еще не существовало. Увидев БЭСМ, он посчитал, что «эта самоделка» не имеет перспектив, но не стал разрывать отношений с институтом Лебедева, а решил подстраховаться, заключив с СКБ 245 договор о разработке специализированной ЭВМ на базе «Стрелы». В дальнейшем этот договор так и не был выполнен, зато в здании на полигоне появилась М-40. Интересно, что работа по созданию программ для «Системы А» проводилась без технического задания — его еще никто не мог написать. Не связанные какими-то рамками исполнители творили программное обеспечение «по месту» — тайная мечта любого разработчика, потому работа шла с большим энтузиазмом.

Строительство полигона «Системы А» началось в 1956 году, в пустынной местности неподалеку от озера Балхаш: летом плюс сорок, зимой до минус тридцати, вокруг — одни фаланги, змеи и скорпионы. На отчужденной для полигона территории, как вспоминает Кисунько, проживал лишь один казах, которого сотрудники прозвали «дядей Колей». С ведома командования «дядя» получил компенсацию на переселение, но остался в своем домишке, снабжая сотрудников полигона дарами Балхаша, по словам Кисунько, «многие из которых сейчас следует считать выбывшими даже из Красной книги». Строили почти все одновременно: железнодорожные ветки, автодороги, линии электропередач, прокладывали связь, возводили военные и гражданские объекты, поднимали городок испытателей.

В своих воспоминаниях, помещенных в сборник, посвященный 100-летию со дня рождения С. А. Лебедева [1.2], Всеволод Сергеевич Бурцев приводит историю о том, как они весело погуляли в один из выходных во время пребывания на полигоне, причем Лебедев был в первых рядах застрельщиков. Ввиду того, что история достаточно длинная, цитировать ее здесь невозможно, а в кратком пересказе она сильно потеряет. Случай, между тем, хорошо иллюстрирует характер Лебедева, до седых волос умудрившегося сохранить в себе того мальчишку Сережу, что, по воспоминаниям его сестры, переплывал Оку. Происходившее было бы характерно для молодой студенческой компании, а ведь ему к тому времени перевалило за пятьдесят. Недаром авторы многих воспоминаний указывают, что Алисе Григорьевне нередко приходилось удерживать мужа от шалостей и внимательно следить за количеством выпитого. История на полигоне вполне могла закончиться трагично: в конце ее Сергей Алексеевич вознамерился попрактиковаться в вождении грузовика (он как раз собирался сдавать на права), влетел в расщелину и разбил головой лобовое стекло. Врачи потом сказали, что небольшое сотрясение все же было.

По полигону должны были стрелять ракетами из Капустина Яра и Плесецка. Испытания начались в 1959 году, а 4 марта 1961 года прошло генеральное испытание: с центрального полигона Минобороны в Капустином Яру была запущена баллистическая ракета Р-12, оснащенная вместо штатной боевой части ее весовым макетом в виде стальной плиты весом 200 кг. Обломки Р-12 потом собирали по степи в течение еще трех недель. Испытание не обошлось без драматического момента, о котором вспоминают все участники событий: за 145 секунд до расчетного времени встречи противоракеты с «вражеской» боеголовкой в машине М-20 произошел «аварийный останов». Однако ее сумели мгновенно перезапустить, и перехват произошел в штатном режиме. Кисунько приводит слова одного из участников событий: «…случись еще раз такое или похожее на то, что было в этом пуске, — и начнут выносить нас прямо с пультов с инфарктами».

Г. В. Кисунько написал по этому поводу стихи (поется на мелодию «Дымилась роща под горою…»):

Мне не забыть, как ранним мартом

в машине нашей цифровой

за три минуты перед стартом

произошел случайный сбой.

Но в тот же миг машину эту

мы вновь пустили, чуть дыша,

и все же сбили мы ракету

над диким брегом Балхаша.

Полностью введенная в действие в 1961 году, «Система А» стала первой в мире ПРО, способной не только предупреждать о нападении, но и пускать противоракету, сбивая атакующую ракету еще в космосе. Еще раз напомним, что американцы смогли повторить наш успех лишь спустя 23 года. Основы весьма масштабной системы аэрокосмической обороны Северной Америки под названием NORAD (1963 год), закладывались еще в начале 1950-х, но она была куда более примитивной по функциональности, чем советская ПРО, и могла только предупреждать о нападении. Это было даже отражено в названии ее компьютерной основы SAGE (Semi-Automatic Ground Environment, где «semi-automatic» означает «полуавтоматическая» — для отражения ракетной атаки поднимались истребители). Успешные испытания «Системы А» позволили Хрущеву заметить на одной из пресс-конференций в 1962 году: «Наша ракета, можно сказать, попадает в муху в космосе». Эта работа стала основой для создания советских комплексов ПРО и всей системы сдержек и противовесов, ставших базой для глобальных договоров (таких, как СНВ), окончательно превративших ядерное оружие в «оружие сдерживания».

Рассказывают, что одна из дочерей Сергея Алексеевича спросила его: «Зачем ты делаешь ЭВМ для военных?» «Чтобы не было войны», — ответил он. Лебедев мог бы добавить, что такой, казалось бы, неопределенный и расплывчатый ответ совершенно точно отражает его род занятий и их конечную цель. Мало того, перед нами редчайший пример ученого, цель которого именно в такой постановке была достигнута — назревавшей было войны между двумя мировыми полюсами действительно так и не случилось, и работы Лебедева в этом начинании сыграли одну из главных ролей.

Среди всех достижений в этой первой компьютерной системе для ПРО, к числу важнейших, безусловно, относится создание одной из первых в мире компьютерных сетей. Считается, что первое удаленное соединение двух компьютеров было установлено в 1965 году между Массачусетским Технологическим институтом (шт. Массачусетс, США) и корпорацией SDC (Санта-Моника, шт. Калифорния). Но даже для самих США это явная ошибка: еще задолго до начала экспериментов с ARPANET там начала функционировать довольно «продвинутая» компьютерная сеть из сотен узлов — в рамках упомянутой системы NORAD. Сеть для «Системы А» была построена практически одновременно с первыми элементами американской SAGE, и, несмотря на свой экспериментальный характер, была весьма совершенной.

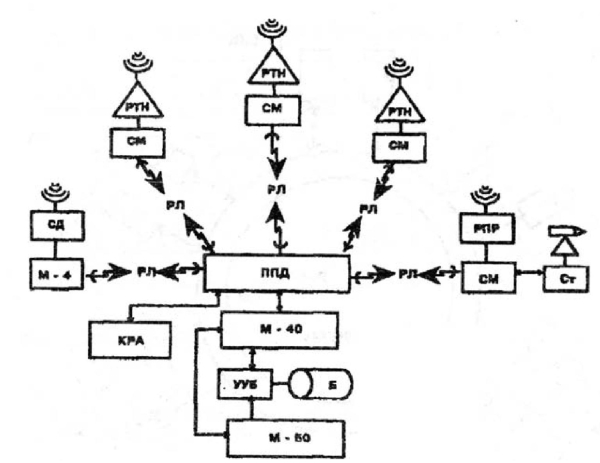

Всеволод Бурцев воспроизводит в своих воспоминаниях [1.16] структурную схему вычислительной сети «Системы А». Она работала на частоте 1 МГц, включала несколько вычислительных машин разной мощности, в том числе на мобильной (!) платформе, связанных между собой в беспроводную (!) сеть, работавшую на расстояниях до 200 км. Обратите внимание, что беспроводные сети в мире получили распространение лишь в 1980-е годы.

Схема вычислительной сети советской экспериментальной ПРО, развернутой в 1959–1960 гг. в Казахстане, недалеко от озера Балхаш (иллюстрация из статьи автора разработки В. С. Бурцева, с разрешения редакции журнала «Информационные технологии и вычислительные системы»). РТН — радиолокаторы точного наведения; СМ — специальные вычислительные машины; СД — станция дальнего обнаружения; РПР — радиолокатор противоракеты (передача сигналов на противоракету); СТ — мобильная стартовая установка противоракет; ППД — процессор приема и передачи данных; М-4, М-40 и М-50 — электронные вычислительные машины; Б — запоминающее устройство на магнитном барабане; УУБ — устройство управления барабаном; КРА — контрольно-регистрирующая аппаратура; РЛ — радиорелейные линии

Отсюда понятно, почему А. И. Китов и В. М. Глушков (см. соответствующие очерки в этом сборнике) в своих проектах компьютерных систем масштаба государства с такой легкостью рассуждали про автоматизированный удаленный сбор данных: технически этот вопрос для советских компьютерщиков был давно решен.

Следует добавить, что М-50 оказалась настолько удачной разработкой, что ее конструкция потом многократно воспроизводилась в системах военного назначения разных поколений (ламповая 5Э92 и транзисторные 5Э92б, 5Э51), рассчитанных на применение в качестве комплекса обработки данных.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Как попасть в поисковые подсказки

Как попасть в поисковые подсказки Чтобы выбиться в лидеры поисковых подсказок, нужно поднимать частоту запроса и поддерживать его актуальность. Для коммерческого проекта приоритетно продвижение его бренда, а значит, увеличение популярности и узнаваемости среди

Интернет-цензура и фильтры: как попасть туда, куда доступ ограничен или заблокирован

Интернет-цензура и фильтры: как попасть туда, куда доступ ограничен или заблокирован В этом разделе я расскажу, как обойти ограничения в Интернете и посетить те узлы, доступ к которым ограничен. Это может быть блокировка на уровне государства (национальным шлюзом) или в

Глава 8 Легально и абсолютно безопасно: советы для тех, кто не хочет попасть под наблюдение управления "К"

Глава 8 Легально и абсолютно безопасно: советы для тех, кто не хочет попасть под наблюдение управления "К" У каждого пользователя после покупки компьютера всегда возникает вопрос: а какое программное обеспечение установить на эту машину. Особенно такой вопрос актуален,

Как вирус может попасть на компьютер

Как вирус может попасть на компьютер Для того чтобы обосноваться на вашем компьютере, вирусу нужно, чтобы его хотя бы один раз там запустили. Но как это сделать? Естественно, пойдя на хитрость! Думаю, не осталось на свете простачков, которые, увидев программу с названием

Что такое «за стеклом» и почему все хотят туда попасть

Что такое «за стеклом» и почему все хотят туда попасть Коммуникативный феномен социальных сетей По состоянию на начало 2010 г., количество пользователей Твиттера превысило цифру 105 млн. Российских твиттерян на тот же период насчитывалось всего около 200 000, но прирост

11.2. Как не попасть под лингвистический анализ?

11.2. Как не попасть под лингвистический анализ? С помощью лингвистического анализа можно легко установить, кому принадлежит написанный текст. А посему становится ясно – если вы будете комбинировать анонимные и неанонимные сессии для публикации разного рода контента, вас

Может ли посетитель попасть в нужный раздел сайта непосредственно с домашней страницы?

Может ли посетитель попасть в нужный раздел сайта непосредственно с домашней страницы? Вы, наверное, тяжело вздохнете: «Опять моя домашняя страница должна что– то делать?» Давайте вспомним, какие задачи мы на нее уже возложили:– по внешнему виду домашней страницы

Как попасть в ленты новостей Facebook

Как попасть в ленты новостей Facebook После того как вы набрали 100 000 друзей на Facebook, самое главное – научиться делать так, чтобы ваши сообщения попадали на личные стены (ленты новостей) ваших фанатов. Если они не будут видеть ваши новости, ваша группа окажется фактически

5.1. Что это и как туда попасть

5.1. Что это и как туда попасть Итак, Интернет – огромное хранилище информации, но как оно устроено? Поговорим немного о структуре