Глобальная система управления народным хозяйством

Глобальная система управления народным хозяйством

В январе 1959 года А. И. Китов посылает в ЦК КПСС новаторский документ (известный как «Первое письмо А. И. Китова Н. С. Хрущёву») (подробнее об этом см. [5.17]), содержащий кардинальные предложения о направлениях полномасштабного развития вычислительной техники в стране. Письмо было написано в преддверии внеочередного XXI съезда КПСС, давшего старт первой (и последней) в истории СССР «семилетке», и сформулировавшего знаменитую задачу «догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения». Приложением к письму была брошюра Китова «Электронные вычислительные машины» (1958), где говорилось о создании Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ). Это было первое в СССР и в мире предложение о создании общегосударственной автоматизированной системы управления национальной экономикой. А. И. Китов писал: «В дальнейшем отдельные вычислительные центры должны быть связаны в единую систему автоматической информационной и вычислительной службы, которая будет обеспечивать нужды всех учреждений и организаций в необходимой научной, технической, экономической и другой информации и выполнение вычислительных работ. […] Наличие единой сети информационных и вычислительных машин позволит также быстро и оперативно собирать и обрабатывать необходимые статистические сведения о состоянии отдельных предприятий, наличии материалов, денежных средств, рабочей силы и т. д. и оперативно использовать результаты обработки для планирования и руководства хозяйством».

Руководство СССР поддержало многие содержавшиеся в письме А. И. Китова предложения. В документах съезда о вычислительной технике упоминалось лишь вскользь — причем, что интересно, в контексте управления производством. В то время это было новое и еще совсем не очевидное направление (в очерке о Б. Н. Малиновском рассказывается, как ему приходилось преодолевать сопротивление при внедрении управляющих машин в производство). Возможно, поэтому письмо Анатолия Ивановича попало «в жилу» и оказало большое влияние на развитие вычислительных средств в СССР. В мае было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об ускоренном создании новых ЭВМ и широком их использовании в народном хозяйстве. Была образована специальная правительственная комиссия под председательством академика А. И. Берга, которая одобрила инициативу заместителя начальника Вычислительного центра Министерства обороны СССР. В конце июня 1959 года вопросы развития вычислительной техники в числе других проблем ускорения технического прогресса были подняты на пленуме ЦК КПСС.

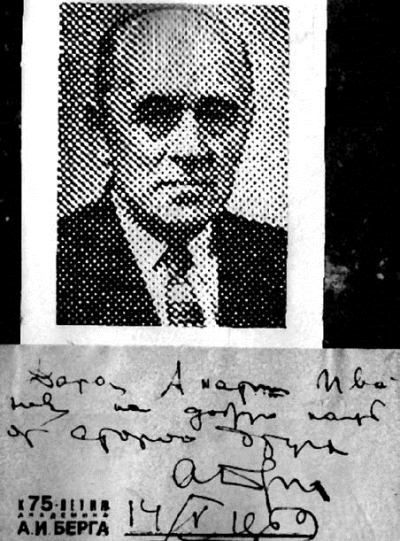

Автограф А. И. Берга «Дорогому Анатолию Ивановичу на добрую память от старого друга»

Однако главную идею Китова о создании ЕГСВЦ как будто никто и не услышал. Профессор И. Б. Погожев вспоминает, как характерную черту Анатолия Ивановича, «полное отсутствие чинопочитания и чинобоязни при обращении к высокому начальству. Он говорил начальству правду, в которой сам был убежден, столь же определенно и откровенно, как и всем своим друзьям». При таком характере Китов, конечно, не мог допустить, чтобы идею замолчали и спустили на тормозах. Потому осенью 1959 года Китов посылает в ЦК КПСС (на имя Хрущёва) свое второе письмо. К письму прилагался двухсотстраничный проект под названием «Пути автоматизации управления в вооруженных силах и в народном хозяйстве», ставший известным под названием «Красная книга», в котором автор придумал, как существенно сократить расходы при создании общегосударственной системы управления на основе ЕГСВЦ. Проект содержал детализированный план создания ЕГСВЦ двойного назначения — гражданского и военного. По мысли Китова, единая государственная сеть двойного назначения позволила бы существенно сократить затраты на ее создание, а подчинение военным — повысить надежность и безопасность ее работы.

В этих планах Китова есть очень важный момент, касающийся модной тогда темы «догнать и перегнать Америку». Проект ЕГСВЦ — вероятно, единственная реалистичная программа за все время существования СССР, которая показывала, как можно «обогнать, не догоняя» (формулировка из письма А. И. Китова: «Реализация данного проекта позволит обогнать США в области разработки и использования ЭВМ, не догоняя их»).

И в дальнейшем в СССР — уже после отказа от проектирования собственных машин и перехода на копирование IBM/360 в 1969 году — зачастую просто не знали, как всю эту технику правильно использовать, хотя ее выпускалось заведомо меньше, чем в США. А Китов не просто предложил генеральный план компьютеризации страны, он сформулировал для него конкретную целевую функцию и наполнил каждый этап реальным содержанием[62].

Вероятно, этот глобальный проект автоматизации народного хозяйства, выдвинутый А. И. Китовым, был одним из самых масштабных проектов за все время существования советской власти. Академик Виктор Михайлович Глушков, в дальнейшем перехвативший эстафету из рук Китова, честно говорил, что общие затраты на воплощение такого проекта должны превысить затраты на атомную и космическую программы вместе взятые.

Но основная причина того, что проект даже не попытались начать, была совсем не в затратах. Сейчас мы видим, что проект Китова был, по сути, проектом принципиальной перестройки управления в масштабах всего государства, и грандиозный масштаб технической работы — еще даже не половина дела. Если у кого-то в истории и были возможности для осуществления подобного проекта — то именно в рамках плановой экономики, крупнейшее воплощение которой тогда представлял СССР. Характерно, что когда до американцев дошли сведения о проекте создания ЕГСВЦ, то они сразу поверили в его осуществимость (такой вывод был сформулирован в докладе Президенту США секретной комиссией под руководством одного из его помощников) и всерьез обеспокоились тем, что это могло бы значительно укрепить экономическую мощь СССР.

Два обстоятельства поспособствовали провалу проекта «Красная книга»: во-первых, административная система прекрасно поняла, чем грозит ей реализация подобного проекта. Уже никаких «партия сказала, комсомол ответил — есть!» не пройдет, компьютеру нельзя влепить выговор по партийной линии и разъяснить «требования текущей линии партии». Это означало устранение партийных функционеров от властных рычагов. Работники аппарата ЦК КПСС и верхних эшелонов административной власти, ознакомившись с проектом, не могли этого допустить. Некоторое представление об уровне аргументации оппонентов дает свидетельство самого Китова о разговоре с тогда еще не генеральным, а просто секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым (по воспоминаниям профессора П. А. Музычкина):

«Брежнев: — Вот вы предлагаете то-то и то-то. Но у нас несколько другой подход. Если возникают проблемы, мы собираем передовых рабочих, колхозников. Обсуждаем с ними все, советуемся и принимаем решения.

Китов: — Леонид Ильич, а если вы заболеете, вы тоже позовете рабочих и колхозников советоваться, или все же обратитесь к специалистам, которые знают, как лечить?»

Во-вторых, неслучайно ЦК КПСС спустил проект на рассмотрение в Минобороны — он как раз и начинался с критики этого ведомства за медлительность и другие недостатки при внедрении в свою работу ЭВМ и математических методов. Разумеется, высшее начальство МО было разгневано и простить этого не смогло. Рассматривала проект комиссия МО СССР под председательством Главного инспектора МО СССР Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. В результате в 1960 году А. И. Китов был исключен из рядов КПСС и снят с руководства ВЦ № 1, без права занимать руководящие должности в системе Минобороны. Заметим, что на проекте стоял гриф «Совершенно секретно», и он не мог обсуждаться публично, а самоотверженная поддержка проекта допущенных к работе комиссии ученых (Криницкого, Бусленко, Полетаева, Ляпунова, Люстерника и др.) не помогла. В скором времени все эти специалисты прекратили свое сотрудничество с МО СССР, перейдя на работу в гражданские научные или учебные заведения.

В 1960–1970-е годы идеи Китова нашли воплощение в проекте «Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации» (ОГАС), разработанной В. М. Глушковым при первоначальной поддержке А. Н. Косыгина (тогда еще — заместителя председателя Совмина), как раз затеявшего реформу советской экономики. ОГАС, где-то до 1970 года известный под принадлежащим Китову названием ЕГСВЦ, постигла та же судьба, что и саму «косыгинскую реформу»: оба проекта были осуществлены лишь в небольшой своей части, фактически ничего не изменившей. Следствием ОГАС были многочисленные АСУ, хаотично возникавшие на местах по отраслевому принципу. Уже в середине 1960-х годов А. И. Китов принимал участие в этой работе, о чем далее.

Проекты Китова и Глушкова имели и аналог за рубежом: это проект Cybersyn английского кибернетика Стаффорда Бира[63], затеянный в начале 1970-х в альендовском Чили. На примере Cybersyn хорошо видно, что техническая основа там имеет второстепенное значение: в нем было задействовано всего два (!) компьютера, основу сети составляли обычные телексы, а упор был сделан на организацию процессов. Cybersyn был закрыт лишь в результате пиночетовского переворота, и до сих пор мало кто сомневается, что он вполне мог бы заработать. Справедливости ради стоит заметить, что масштабы экономики тогдашнего Чили, конечно, ни в какое сравнение с советской идти не могли, и технически задача была гораздо проще. И главного препятствия у Бира тоже не было: ему не пришлось преодолевать сопротивление властей, наоборот, это они выступали заказчиком.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Локальная и глобальная память

Локальная и глобальная память Суть другого требования, предъявляемого к корректному многопоточному коду, состоит в том, что глобальная память не должна использоваться для локальных целей. Так, применение функции ThFunc, приводившейся ранее в качестве примера, будет

5.2. Глобальная система пространственных фреймов

5.2. Глобальная система пространственных фреймов Мне не очень нравится предлагаемая ниже модель, но для систем ИИ раньше или позже нечто подобное непременно потребуется разработать. Глобальный пространственный фрейм (GSF) представляет собой постоянный набор «типичных

Система управления заданиями

Система управления заданиями Командный интерпретатор может поддерживать управление заданиями. Для Bourne shell (/bin/sh), который мы рассматриваем, систему управления заданиями включает парный ему интерпретатор /bin/jsh. В остальном этот интерпретатор имеет те же возможности.В

7.2.2.1. Корневая файловая система и система инициализации

7.2.2.1. Корневая файловая система и система инициализации Итак, вы выбрали загрузку Linux. Загрузчик GRUB загрузит ядро, а затем передаст ему параметры и управление. Подробновесь процесс загрузки ядра рассматриваться здесь не будет. Вам достаточно знать следующее: ядру при

8.1. Панель управления нужна для управления

8.1. Панель управления нужна для управления В любом сложном устройстве всегда есть пульт – набор кнопок, рычажков, сенсорных датчиков, штурвалов… словом, приспособлений, с помощью которых можно этим сложным устройством управлять.Есть такой «пульт» и в Vista. Он называется

Глава 8 Современная система управления проектами Microsoft Project 2007

Глава 8 Современная система управления проектами Microsoft Project 2007 В состав пакета Microsoft Office 2007 включено мощное средство управления проектами – программа Microsoft Project 2007. С ее помощью вы можете вести учет, анализ, управлять самыми разными проектами – как относительно небольшими

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) ГСДОУ была принята в 1988 году как совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к документационному обеспечению управленческой деятельности и к работе с документами.

10.5. Глобальная сеть Интернет

10.5. Глобальная сеть Интернет Зарождением Интернета принято считать момент появления первой компьютерной сети, родиной которой в середине 60-х годов двадцатого века стала Америка.В то время еще не существовало персональных компьютеров, и крупные американские

12.4. Система управления базами данных Microsoft Access

12.4. Система управления базами данных Microsoft Access ВведениеMicrosoft Access обладает всеми чертами классической системы управления базами данных (СУБД). Access – это не только мощная, гибкая и простая в использовании СУБД, но и система для разработки приложений баз данных. К числу

Панель управления и транспортная система

Панель управления и транспортная система Панель управления — это часть АРМ Разработчика АВАР/4, но в этом разделе мы обсудим тесно связанную с ней транспортную систему. Панель управления предоставляет инструменты для программирования на АВАР.Так как панель управления

Глава 4. Глобальная сеть — место больших возможностей

Глава 4. Глобальная сеть — место больших возможностей Никто не станет спорить, что Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Он предоставляет в наши руки огромные возможности по передаче информации. Но Интернет стал также и полигоном для испытания самых грозных форм

Панель управления нужна для управления

Панель управления нужна для управления В любом сложном устройстве всегда есть пульт – набор кнопок, рычажков, сенсорных датчиков, штурвалов… словом, приспособлений, с помощью которых можно этим сложным устройством управлять.Есть такой «пульт» и в Vista. Он называется

Глобальная структура наследования

Глобальная структура наследования Ранее мы уже ссылались на универсальные (universal) классы GENERAL и ANY, а также на безобъектный (objectless) класс NONE. Пришло время пояснить их роль и представить глобальную структуру

Часть IV Сеть: локальная и Глобальная

Часть IV Сеть: локальная и Глобальная Понятие локальной сетиПроводная сетьБеспроводная сетьПодключение к локальной сетиПодключение к

Access 2007 как реляционная система управления базами данных

Access 2007 как реляционная система управления базами данных Access 2007 является настольной системой управления базами данных (СУБД), которая сочетает широкие возможности с простотой использования и дружественным интерфейсом.Access является СУБД реляционного типа, то есть все