6.4. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

6.4. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

В клиническом течении кариеса различают два этапа: первый характеризуется изменением цвета и, видимо, неповрежденной поверхности эмали, второй — образованием дефекта тканей (кариозной полости).

Второй этап нашел довольно полное отражение в литературе, хотя для понимания сущности патологического процесса наиболее важное значение имеет изучение начальных изменений. Изучение характера изменений в самом начале кариозного процесса помогает понять его механизм и позволяет судить о причине его возникновения.

Для оценки морфологических изменений тканей существует большое количество различных методик. Наиболее чувствительным методом изучения кариеса на стадии пятна является поляризационная микроскопия, при которой исследуется шлиф зуба толщиной 50–60 мкм.

В стадии белого пятна в эмали при поляризационной микроскопии выявляется очаг поражения в виде треугольника, основание которого обращено к наружной поверхности эмали (рис. 6.2). Характер изменений в участке поражения зависит от размеров пятна. При поражении, площадь которого не превышает 1 мм2, на шлифах зубов выявляются прозрачная и темная зоны. При увеличении размеров кариозного пятна выявляются три зоны — тело поражения, темная и прозрачная зоны. В слое подлежащей эмали, дентиноэмалевом соединении и дентине изменения не обнаруживаются. Следует отметить, что в наружном слое очага поражения имеются слабовыраженные изменения. Таким образом, выявлены наиболее выраженные подповерхностные изменения на ограниченном участке при наличии неизмененной подлежащей эмали (рис. 6.3). Характер указанных изменений, зафиксированных при исследовании в поляризованном свете, обусловлен увеличением микропространств. Если в норме эмаль содержит до 1 % микропространств, то при белом кариозном пятне процент микропространств значительно увеличивается: в наружном слое очага поражения до 3–5, а в теле поражения до 20.

Рис. 6.3. Шлиф зуба с характерными изменениями в эмали и дентине при пигментированном пятне в поляризованном свете. Микрофотография.

Рис. 6.4. Шлиф зуба человека при кариесе на стадии белого пятна. Микрорентгенограмма.

Для выявления процессов, происходящих в очагах кариозного поражения на стадии пятна, производили микрорентгенографическое исследование шлифов. Установлено, что на всех стадиях развития кариозного процесса уменьшается плотность определенных зон эмали (рис. 6.4), что указывает на явление деминерализации. В различных участках белого и пигментированного пятен методом электронного микрозондирования установлено снижение содержания кальция, фосфора, фтора и других минеральных веществ. По данным некоторых авторов, потеря кальция в центре очага кариозного поражения достигает 20–30 %.

Ранее существовало мнение, что в кариозном пятне уменьшается содержание протеина. Однако в последнее время установлено, что его количество увеличивается за счет накопления в пятне растворимого белка, проникающего в очаг кариозного поражения. До настоящего времени остается неясным, включаются ли эти компоненты в органическую строму или нет.

Изменение химического состава эмали сопровождается снижением ее механической резистентности. Микротвердость эмали в участке белого и пигментированного пятен резко снижается. Важно отметить, что микротвердость наружного слоя изменяется меньше таковой подповерхностного слоя (рис. 6.5). Наряду с изменением механических свойств эмали в очаге поражения резко повышается ее проницаемость для ряда веществ. Так, если нормальная эмаль непроницаема для красителей, то белое кариозное пятно интенсивно прокрашивается метиленовым синим в голубой цвет. Следует отметить, что это явление используется в клинике как диагностический тест для выявления начальных явлений деминерализации. Кроме того, по изменению интенсивности окрашивания судят об эффективности проведения реминерализующей терапии.

Многочисленные электронно-микроскопические исследования эмали на различных этапах развития кариозного пятна выявили изменения в кристаллах: нарушение ориентации кристаллов в структуре гидроксиапатитов, изменение формы кристаллов, их размера, появление нетипичных для нормальной эмали кристаллов.

Заслуживают пристального внимания данные о состоянии пульпы на ранней стадии кариозного поражения. Л. А. Иванчикова, изучавшая различные участки пульпы под электронным микроскопом при белом кариозном пятне, не выявила каких-либо изменений в структуре и состоянии одонтобластов, сосудов и нервных волокон.

Существует прямая зависимость между размером кариозного пятна и содержанием в нем кальция и фосфора: с увеличением размера кариозного пятна увеличивается степень деминерализации эмали.

Рис. 6.5 Микротвердость эмали и дентина в зоне пигментированного пятна. Микрофотография. Размер каждого отпечатка индентора обратно пропорционален микротвердости тканей зуба.

После возникновения очага деминерализации, клинически характеризующегося наличием белого кариозного пятна, в дальнейшем процесс может протекать двумя путями. В первом случае, при условии дальнейшего прогрессирования деминерализации, наружный слой, который благодаря некоторым факторам длительное время оставался мало-измененным, разрушается и возникает дефект в пределах эмали зуба. Следует подчеркнуть, что при этом в слоях эмали на границе с дентином морфологические изменения могут отсутствовать. Во втором случае процесс имеет более длительное течение. В этом случае при поляризационной микроскопии выявляются изменения, захватывающие всю толщину эмали: при сохраненном наружном слое хорошо видны зоны, характерные для очага кариозного поражения (тело поражения, темная и прозрачная зоны). Важно отметить, что дентиноэмалевое соединение и дентин при этом остаются неизмененными. Клинически эта фаза морфологических изменений характеризуется наличием пигментированного светло-коричневого пятна.

В более поздних стадиях развития процесса выявляется изменение в дентиноэмалевом соединении и дентине. При этом значительно увеличивается площадь поражения (иногда от бугра до шейки зуба), а пятно имеет темно-коричневый или черный цвет. Такое пятно может существовать длительное время (годами), но в определенный период возникает деструкция, захватывающая дентин.

До настоящего времени нет четкого представления о причине окрашивания очага деминерализации в коричневый и даже черный цвет. Одни авторы считают, что проникшие в эмаль органические вещества в результате окислительно-восстановительных процессов превращаются в меланиноподобные, что и обусловливает окрашивание. Р. Г. Синицын объяснял пигментацию очага деминерализации накоплением аминокислоты тирозина, которая в дальнейшем превращается в пигмент меланин.

Из приведенных данных следует, что кариес на стадии белого и пигментированного пятна — это подповерхностная деминерализация эмали, которая протекает вначале при неповрежденных глубоких слоях эмали и дентиноэмалевого соединения. При этом наружный слой эмали над очагом поражения менее изменен, чем глубокие слои. Считают, что длительное сохранение наружного слоя эмали обусловлено двумя причинами: структурной особенностью наружного слоя, а главное — процессом реминерализации, который всегда наблюдается в полости рта.

Дальнейшая деминерализация приводит к изменению дентиноэмалевого соединения, дентина. При этом возникают изменения в тканях пульпы. Позднее на месте деминерализации возникает кариозная полость, захватывающая дентин. Морфологические изменения в тканях зуба при наличии кариозной полости имеют свои особенности, которые хорошо видны в световом микроскопе.

При поверхностном кариесе имеется участок деструкции эмали с наличием микроорганизмов, однако дентиноэмалевое соединение не нарушено и в дентине изменения вначале отсутствуют.

В процессе дальнейшего прогрессирования деминерализации происходит разрушение дентиноэмалевого соединения и возникает следующая стадия.

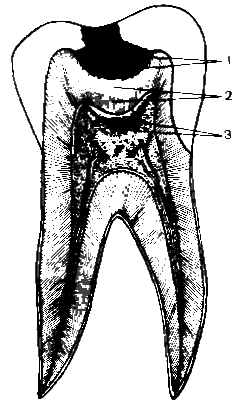

При среднем кариесе в световом микроскопе выявляются три зоны (рис. 6.6): распада и деминерализации (1); прозрачного и интактного дентина (2); заместительного дентина и изменений в пульпе (3). В первой зоне видны остатки разрушенной эмали и дентина с большим количеством микроорганизмов. Глубже различается структура размягченного дентина, дентинные трубочки расширены и местами сливаются с микрополостями (кавернами), которые заполнены бактериями. В глубоких слоях дентина количество микроорганизмов уменьшается. Дентинные отростки одонтобластов подвергаются жировой дистрофии. Следует отметить, что размягчение и разрушение дентина происходит более интенсивно вдоль дентиноэмалевого соединения, в связи с чем кариозная полость нередко имеет нависающие края эмали. Во второй зоне имеется слой прозрачного и интактного дентина. По мере прогрессирования (углубления) кариозного процесса слой неизмененного (интактного) дентина над пульпой зуба истончается.

Рис. 6.6. Изменения в тканях зуба при образовании кариозной полости. Объяснение в тексте.

Деминерализация дентина сопровождается разрушением дентинных отростков одонтобластов (томсовы волокна), на месте которых скапливаются микроорганизмы. В свою очередь под действием ферментов, выделяемых микроорганизмами, происходит растворение органического вещества (в основном коллагена) деминерализованного дентина. По периферии кариозной полости по направлению к пульпе зуба дентинные канальцы расширяются и деформируются. Глубже располагается слой уплотненного прозрачного дентина (зона гиперминерализации) со значительно суженными дентинными канальцами, который постепенно переходит в слой неизмененного (интактного) дентина, располагающегося над пульпой зуба.

В третьей зоне (зона изменений пульпы) соответственно очагу кариозного поражения образуется слой заместительного дентина, который отличается менее ориентированным расположением дентинных канальцев. На этом основании некоторые авторы называют его иррегулярным дентином.

В пульпе зуба при кариесе также наблюдается ряд изменений. При световой микроскопии в случае поверхностного кариеса зубов обнаруживаются отложение заместительного дентина, а также дезориентация и уменьшение количества одонтобластов в участке соответственно очагу поражения. Имеют место выраженные морфологические нарушения в нервных волокнах и сосудах пульпы. При глубоком кариесе в сосудах пульпы обнаруживаются изменения, внешне сходные с изменениями при остром ее воспалении Увеличиваются и дегенеративные изменения в нервных волокнах пульпы вплоть до полного распада их осевого цилиндра.

Приведенные выше данные морфологических изменений в тканях зуба на различных стадиях кариозного процесса в значительной степени раскрывают механизмы происходящих процессов. Так, на стадии белого и пигментированного пятна в эмали выявлена очаговая деминерализация, которая, начавшись на ограниченном участке в подповерхностном слое при неповрежденном дентиноэмалевом соединении, постепенно «продвигается» в сторону дентиноэмалевого соединения. На данном этапе развития кариеса микроорганизмы еще не проникли в очаг деминерализации, они находятся на поверхности эмали. При нарушении целостности эмали в кариозную полость проникают микроорганизмы и разрушение дентина происходит при их непосредственном участии, что приводит к выраженным деструктивным изменениям и значительному увеличению размера полости.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

6. Патологическая анатомия в России

6. Патологическая анатомия в России Развитие патологической анатомии в России происходило непосредственно в связи с клиниками. Регулярно проводились вскрытия трупов умерших в госпиталях. Вскрытия в России начали проводить официально и регулярно еще в первой половине

ЛЕКЦИЯ № 1. Патологическая анатомия

ЛЕКЦИЯ № 1. Патологическая анатомия Патологическая анатомия изучает структурные изменения, возникающие в организме больного. Она делится на теоретическую и практическую. Структура патологической анатомии: общая часть, частная патологическая анатомия и клиническая

1. Этиология, патогенез и патологическая анатомия остеомиелита

1. Этиология, патогенез и патологическая анатомия остеомиелита В 1880 г. Луи Пастер из гноя больной остеомиелитом выделил микроб и назвал его стафилококком. Впоследствии было установлено, что любой микроорганизм может вызывать остеомиелит, однако его основным

47. Патологическая анатомия в России

47. Патологическая анатомия в России Развитие патологической анатомии в России происходило непосредственно в связи с клиниками. Регулярно проводились вскрытия трупов умерших в госпиталях. Вскрытия в России начали проводить официально и регулярно еще в первой половине

36. Этиология, патогенез и патологическая анатомия остеомиелита

36. Этиология, патогенез и патологическая анатомия остеомиелита Любой микроорганизм может вызывать остеомиелит, однако его основным возбудителем является золотистый стафилококк. Однако с середины 70-х гг. ХХ в. возросла роль грамотрицательных бактерий, в частности

Патологическая анатомия

Патологическая анатомия Морфологической единицей лимфогранулематоза является гранулема полиморфно клеточного характера. В образовании данного вида гранулемы принимают участие ряд клеток, таких как лимфоидные, ретикулярные, нейтрофилы, эозинофилы, плазматические

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ Этиопатогенез психических нарушений при СПИДе связан с двумя факторами: 1) общей интоксикацией и нарастанием поражения нейронов головного мозга; 2) психическим стрессом, развивающимся после получения известия о наличии

Этиопатогенез, патологическая анатомия

Этиопатогенез, патологическая анатомия Единой причины возникновения нервной анорексии и булимии не установлено. В этиопатогенезе заболевания принимают участие различные факторы. Большую роль играет предиспозиция личности (преморбидные акцентуации), семейные

11. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

11. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 11.1. Возможные патологоанатомические изменения у мужчин О патологоанатомических изменениях половых органов у мужчин, как последствии онанизма, может идти речь постольку, поскольку вызванные онанизмом воспалительные процессы в

Лекция 1. Патологическая анатомия

Лекция 1. Патологическая анатомия 1. Задачи патологической анатомии 2. Объекты исследования и методы патологической анатомии 3. Краткая история развития патанатомии 4. Смерть и посмертные изменения, причины смерти, танатогенез, смерть клиническая и

Профилактика кариеса зубов

Профилактика кариеса зубов В целях предупреждения кариеса зубов рекомендуется дважды в год проводить профилактику, используя яичную скорлупу. Куриные яйца предварительно помыть теплой водой с мылом, тщательно ополоснуть кипяченой водой. В большинстве случаев скорлупа

6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ Клинические признаки кариеса зубов хорошо изучены. В соответствии с изменениями в тканях зуба и клиническим проявлением создано несколько классификаций, в основу которых положены различные признаки.В классификации ВОЗ (9-й пересмотр)

6.5. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

6.5. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ Тот факт, что до настоящего времени дискутируются некоторые механизмы кариозного процесса при наличии огромного количества научных исследований, указывает на его сложность. Высокая специфичность эмали зуба, не имеющей в своем

6.6. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ

6.6. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ Как следует из вышеизложенного материала, изменения в твердых тканях зубов при кариесе могут выражаться в очаговой деминерализации или в деструкции ткани, приводящей к появлению кариозной полости. Характер изменений в тканях и определяет выбор

Патологическая стираемость зубов

Патологическая стираемость зубов Так называют состояние, когда чрезмерно убывает эмаль и дентин всех или отдельных зубов. Оно встречается у людей среднего возраста и настигает почти треть людей в возрасте 40–50 лет, причем у мужчин бывает чаще, чем у женщин. До 30 лет